肺 癌 是全球发病率和死亡率最高的恶性肿瘤之一,射频消融(RFA)作为一种微创治疗手段,因创伤小、恢复快的优势已广泛用于临床。它通过高频电流产生热量,直接“烧死”肿瘤细胞。但临床中,肿瘤形态不规则等问题常导致治疗不彻底,部分患者出现局部复发或肿瘤进展,如何让RFA疗效再升级成为亟待突破的临床难题。

2025年9月1日,浙江大学国际健康医学研究院肿瘤医学中心主任王凯教授团队在国际顶级材料科学期刊《Advanced Materials》在线发表研究论文“A Synergistic 3D-Printed Collar Transforms Radiofrequency Ablation Into Potent Thermal Immunotherapy for Lung Cancer”(一种协同作用的 3D 打印套环将射频消融转化为有效的肺癌热免疫疗法),创新性提出解决方案:一款 3D 打印的热免疫治疗辅助项圈(3D-LC12)。

论文第一位通讯作者为王凯教授,其研究方向为肺癌发生发展与耐药演进机制、肺癌免疫微环境及免疫治疗生物标记物研究等。第二位通讯作者为美国威斯康星大学麦迪逊分校蔡伟波教授,其主要从事分子影像及生物纳米科技的研究。浙大四院陈炜钰研究员为第一作者。该研究获国家自然科学基金重点项目资助。

研究设计的 “3D打印项圈” 能套在射频消融针针头上同步置入,精准释放免疫药物,同时增强射频消融热效应,并在肿瘤微环境中激活免疫反应,成功地提高肺癌治疗的整体效果,为提升肺癌治疗效果、降低复发风险提供了全新治疗策略。

核心突破

一个“项圈”实现“热疗+免疫”双重打击

传统射频消融技术的原理是通过射频能量产生高温“烧死”肿瘤细胞,但存在两大局限:一是热量易被血流带走,难以覆盖不规则肿瘤;二是仅能清除局部可见肿瘤,无法激活免疫系统对抗潜在转移灶。

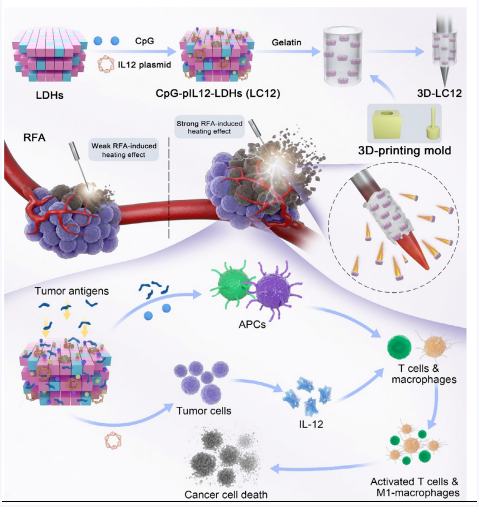

王凯团队设计的3D-LC12项圈,本质是一个新型的“智能药物递送+热效应增强”的多功能免疫治疗平台,其核心创新点在于将镁铝层状双氢氧化物(LDHs)纳米佐剂与免疫刺激物(CpG、IL-12)结合,并通过3D打印制成贴合肿瘤的“项圈”状载体。

治疗时,项圈会同步实现两大功能:

3D 打印纳米佐剂项圈(3D- LC12)联合 RFA 的设计示意图

➊有效增强热疗效果,“高温杀瘤”更彻底

LDHs纳米材料能响应射频电场,像“导热片”一样提升局部温度传导效率,扩大热疗覆盖范围,提升射频消融术的热效应。同时,通过重塑肿瘤微环境(TME)激活抗肿瘤免疫反应。

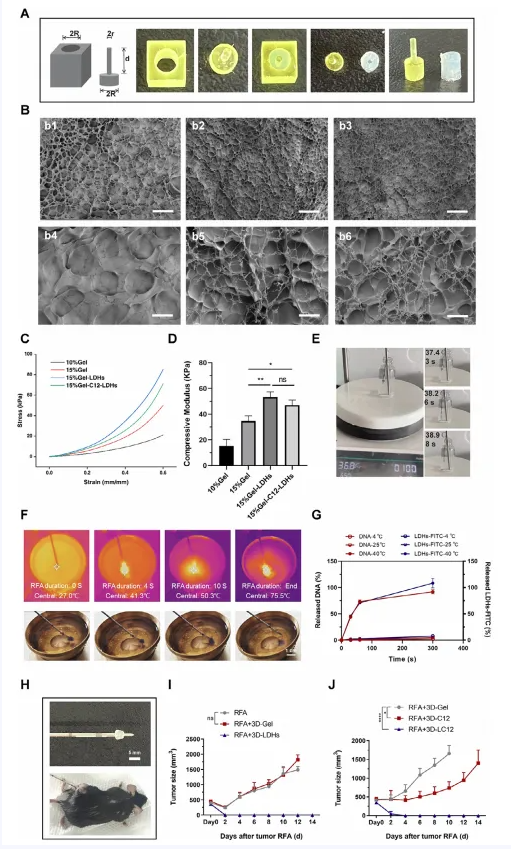

实验显示,在猪肺组织模型中,搭配LDHs的射频消融加热面积较传统方式增加约1.4倍,可有效覆盖不规则肿瘤区域,避免“漏网之鱼”。同时,LDHs还能在高温下保护免疫刺激物不被破坏,确保其持续发挥作用。

➋激活免疫系统,让“身体自己杀瘤”

项圈会在热疗的同时,随着温度变化释放免疫刺激分子CpG和pIL-12,增强免疫系统对肿瘤的攻击:前者能激活树突状细胞(免疫系统的“侦察兵”),后者可促进杀伤性T细胞、M1型巨噬细胞(免疫系统的“战士”)的活化。这些免疫细胞不仅能清除局部残留肿瘤细胞,还能抑制远处转移灶生长,实现“局部治疗+全身防护”的双重效果。

实验验证

从细胞到动物模型,疗效显著提升

团队通过“体外细胞实验—动物模型验证”的层层递进研究,证实了3D-LC12项圈联合射频消融的有效性:

3D 打印纳米佐剂项圈(3D -LC12)实现一体化治疗

➊体外实验:免疫系统被高效激活

细胞层面研究发现,LDHs纳米佐剂可显著促进“促肿瘤”的M2型巨噬细胞向“抗肿瘤”的M1型转化,并提升TNF-α、CXCL9等促炎细胞因子的表达量(这些因子能招募更多免疫细胞聚集到肿瘤部位);同时,树突状细胞的激活效率也明显提高,为后续免疫反应打下基础。

➋动物实验:肿瘤生长被抑制,生存期延长

在肺癌小鼠模型中,“射频消融+3D-LC12项圈”组的肿瘤生长速度显著慢于传统射频消融组,小鼠生存期明显延长。更关键的是,该联合疗法展现出“远隔效应”——远程肿瘤的体积显著减少,新疗法能够激发强烈的系统性免疫反应,从而抑制了远处未治疗肿瘤的生长。这是因为活化的免疫细胞通过血液到达全身,对潜在转移的肿瘤细胞进行了“追杀”。

➌免疫激活:调动‘免疫战士’攻击肿瘤

实验发现,RFA 联合 3D-LC12 项圈治疗后,无论是局部肿瘤还是远处未直接治疗的肿瘤中,M1 型巨噬细胞、CD8+ T 细胞等具有抗肿瘤作用的免疫细胞数量均显著增加。这表明该联合疗法能有效激发全身性的免疫反应,让身体的‘免疫战士’更精准地攻击肿瘤细胞,为抑制肿瘤扩散提供了关键支撑。

目前,这项技术具有广阔临床前景:3D打印技术可实现“精准适配”,项圈与射频消融手术同步使用,无需额外增加创伤,符合微创治疗趋势。对于无法耐受手术切除的晚期肺癌患者、老年体弱患者,或肿瘤位置特殊(如靠近大血管)不适合传统手术的患者,这种“射频消融+3D-LC12项圈”的联合疗法有望成为更安全、有效的治疗选择。

通讯作者

第一作者

2025年9月16日,一场聚焦区域医疗科研合作的座谈会在浙江大学国际健康医学研究院成功举办,义乌市科技局、卫健局、双江湖...

2022年7月5日,浙江大学国际健康医学研究院公共实验平台重新改建后,正式投入使用。浙江大学国际健康医学研究院公共技术平台成立...